誰もが辿る道とはいえ、老後に漠然とした不安を抱くシニアの方が多いのではないのでしょうか。少しでも不安を解消するために、老後の生活費やライフプランの立て方など、知っておきたい基礎知識を紹介します。

-

シニアの心身の変化

-

高齢者の約8割がアクティブシニア

65歳以上の方で要支援・要介護認定を受けているのは約2割で、残りの約8割以上の方が自立していると考えられます。

今後も健康寿命はのびる可能性が高いですが、いつまでも自分らしくいきいきと生活をするために備えておきたいポイントがいくつかあります。自分の心身の変化を知ろう

個人差はありますが、年齢を重ねるとともに足腰が弱まったり視力や聴力、記憶力が低下するなど、身体機能は徐々に変化していきます。シニアは自分自身のために、子世代は親をサポートするために変化を理解して将来に備えましょう。

身体の変化

- ●皺の増加など外見が変化する

- ●耳が遠くなる

- ●視力が低下する

- ●噛む力、飲み込む力が低下する

- ●肺・呼吸器系が弱まる

- ●心臓・血管が弱まる

- ●骨折しやすくなる

- ●腎・泌尿器系が弱まる

心の変化

- ●忘れっぽくなる

- ●やる気を失う

- ●些細なことにこだわる

- ●落ち込みやすくなる

- ●神経が過敏になる

- ●感情のコントロールができなくなる

「心身ともに健やかに過ごせる期間をどれだけ伸ばせるか」「身体機能の低下をどのように補っていくか」。

これが、人生100年時代を自立して生きるヒントと言えそうです。定期的に健康診断を受けよう

長い老後を過ごすためには、積極的な健康づくりが欠かせません。身体の不調を早期に発見し重症化を防ぐ健康診断は特に重要です。

退職するとこれまで職場で受けていた健康診断の機会が無くなり、つい健康チェックをおろそかにしてしまいがち。医療機関での人間ドックや加入している医療保険が実施する特定健康診査(メタボ健診)、75歳以上の方を対象とした後期高齢者健康診査、自治体が実施しているがん検診などを活用して、定期的に自分の体のことをしっかり把握しましょう。かかりつけ医(ホームドクター)を持とう

かかりつけ医とは、ご自分やご家族の日常的な診療や健康管理をしてくれる身近なお医者さんのことです。これまでの病状や病歴、日頃の健康状態を把握しているので、病気の症状がでた時はもちろん、健康診断で異常を指摘された際も素早く対応してもらえます。そして、詳しい検査や入院が必要な時には、適切な病院や診療科を紹介してくれます。

また、介護保険の要介護認定に必要な「主治医の意見書」の作成や、ケアプラン作成時の助言を行うなどの役割も担うため、高齢になるほど重要性は一層高まります。かかりつけ医が決まっていない場合は、地域の保健センターに相談してみるとよいでしょう。

-

暮らしの棚おろし

健康的な暮らしを安心安全に持続するためには、身の回りの環境を整えることが重要になってきます。身体が衰えてくる前に、一度「暮らしやすさ」について考えてみましょう。

住環境を整える

長年暮らしてきた家の中には、写真など思い出の品や大切にしてきた物のほかに、不要になった日用品や家具、何年も着ていない昔の衣類なども捨てられずに残っていることが多いものです。整理されていない部屋は、掃除がしづらく埃や湿気が溜まり不衛生になりがち。ぶつかったりつまずいてケガをする危険もあり、健康面・安全面でリスクがあります。

自宅に長く快適に住むために、本当に大切なものや必要なものを残し、それ以外は手放す勇気を持ちましょう。元気に動ける今のうちにシンプルで安全な住環境を整えておくことが、いつか身体が衰えてきた時や体調が悪い時の備えになるのです。

また、もしも入院や入所や住み替えが必要になった時、身軽に動けるメリットもあります。身辺整理は気力・判断力があるうちに

後々、家族に負担や迷惑をかけないように、身の回りの整理をしませんか。押入、天袋、タンス、物置…、家の至るところに長年蓄積された膨大な量の物、整理し処分するには大変な時間と労力がかかります。あなたが動けなくなった時、その負担はすべて家族に覆いかぶさってくるのです。

気力・判断力のある元気なうちに、一つひとつ心の整理をしながら身辺整理もできればスマートですね。◎ポイント

- ●1日15分と時間を区切ったり、「今日はこの引き出し」と片付けるスペースを決めたり、少しずつ取り組むのがコツ。

- ●一人で全てやろうと思うと腰や膝を痛め体調を崩すことにもなりかねません。整理整頓サービスなどプロの手に頼るのも一つの方法です。

-

“生きがいづくり”で“健康づくり”

楽しみや生きがいを持つシニアは、年齢にかかわらずいきいきと暮らしている方が多いようです。今まで培った豊富な知識や能力を活かす機会として、仕事やボランティアに精を出したり、趣味のサークルに参加したり。社会や地域コミュニティとのつながりを保ち充実感を得ることは、単調になりがちな日常生活への刺激となり、さらに前向きに生きる原動力に変わるのかもしれません。

身体の機能が少しずつ衰えてきたとしても、“生きがい”があれば、気持ちにハリがでて”心の健康”を保つことにつながります。さあ、自分らしい“生きがい”を見つけてみましょう。

働 く

身体が動くうちは働き続けたい、これまで積み重ねてきた専門知識や技術などの経験を活かしたい、未経験の仕事に挑戦してみたい…。目標はさまざまですが、自分の得意分野や責任のある仕事に就いて働くことは何よりの生きがいとなるはずです。『シルバー人材センター』や『ハローワーク』、『職業能力開発センター』など、就業意欲のある高齢者に仕事を紹介する窓口が各市区町村に用意されています。ぜひ活用してみてください。

遊 ぶ

現役時代にはなかなか時間がとれなかった趣味や旅行も、リタイア後なら存分に楽しむことができます。ゴルフ、マラソン、テニス、ダイビング、山登り、ウォーキング、温泉めぐり、寝台特急の鉄道旅、海外クルーズなど夢の数々を実現できるはずです。サークルやクラブなどに加入すれば、同じ趣味の仲間と出会い、楽しさも倍増しそうです。

学 ぶ

陶芸、絵画、ピアノ、ギター、バイオリンなどを習ってみたい… 歴史や文化をじっくりと学んでみたい…と、アクティブにチャレンジするシニアの方が増えています。手を使うことや学ぶことで五感が刺激され、脳も活性化して老化の防止に効果大。生涯学習センター、地域学習センター、図書館や公民館など各市区町村の施設では、カルチャー教室やセミナーの情報を提供しています。学びの場として活用してみてください。

地域を支える

自宅に居る時間が増えるリタイア後は、地域との結びつきがより大切になります。散歩の時にご近所の方と知り合ったり、道路や公園の手入れなど地域活動に参加する機会も多くなりそうです。これから安心安全に暮らしていくためにも、地域の助け合いは必要不可欠。町会・自治会の活動、学童保育のサポートや見守りなど、ご自分にあった地域貢献活動を見つけて参加してみてはいかがでしょう。

社会に尽くす

これまで培った豊富な知識やノウハウを活かして積極的にボランティア活動をするシニアの方が増えています。役割を果たす達成感と社会に貢献する歓びは、大きな生きがいとやりがいをもたらしてくれます。人のためになることを何かしたいけれど、自分に何ができるのか、何から始めればいいのか分からない…という方は、ぜひ市区町村の窓口に問い合わせてみてください。総合ボランティアセンター(通称ボラセン)を設けた自治体もあります。

-

親子をつなぐコミュニケーション

たとえ離れていても、親に万一のことがあった際に混乱することなく助け合えるように、日頃から親子のコミュニケーションを心がけ、お互いの状況を知っておくことが大切です。

伝えておきたい普段の健康状態

「最近疲れやすい」「時々足がふらつく」「食欲が湧かない」など、ちょっとした身体の変調を折に触れ子どもに伝えておくことが、親の健康状態を知る手掛かりとなります。親は「迷惑をかけたくないから」と子どもに遠慮してしまいがちですが、急な親の異変を知らされて対応に戸惑うことになるのは子どもの側なのです。

子どもに伝える“老い仕度”

亡くなった後のことや所有資産のことなど、子どもの方からはなかなか言い出しにくいものです。そんな子どもの気持ちを察し、自分が望んでいる老後の暮らしや医療や介護のこと、そして葬儀やお墓のことなども、親の側から伝えてあげるようにしましょう。話をするきっかけとして、エンディングノートに自分の考えをまとめておくのもわかりやすくてよい方法です。

-

エンディングノートに思いを託す

エンディングノートとは、自分の思いや希望などを家族や周囲の人へ伝えておく連絡帳のようなノートです。医療や介護が必要になった時の希望、判断能力が低下した時のお金の管理、葬儀のことなどを、いざというときご家族がに困らないようにまとめて記入しておきます。

自分の終末に関わる内容なので気が重くなりがちですが、項目や形式にとらわれず好きなことを自由に記すことができるのがエンディングノートの利点です。

これまでの人生を振り返り、楽しかったことや悲しかったことなどを綴り、大切な方へのメッセージを書き残しておきましょう。◎ポイント

- ●遺言のような法的効力はないが、自分に「もしも」のことがあった時の手がかりとして役立つ。

- ●書いたら必ず家族や身近な人にノートの保管場所を伝える。

- ●記入する項目は自由。

- ●最低限の情報として、遺言では触れない自分のプロフィールや連絡先、資産の内訳・医療や葬儀についての希望などがあるとよい。

- ※空欄に記入するだけで完成するタイプのものが種類多く売られているが、普通のノートを使ってもいいでしょう。

-

-

-

将来への備え

将来への備え-

人生100年時代の心構え

「今までできなかった趣味や旅行を存分に楽しみたい!」そんな悠々自適のシニアライフを実現するため、老後の「お金」について考えてみましょう。人生100年長寿時代を迎えた今、知っておきたいシニアの心構えをご紹介します。

厚生労働省発表によると、日本人の平均寿命は男性が約81歳で、女性が約87歳。退職年齢を60歳と考えると、リタイア後の長いシニアライフを楽しく豊かに暮らし続けるには、趣味やボランティアなど「生きがい」を持つことも大切ですが、日々の暮らしを支える経済的な備えをしておくことも重要です。

年金を主体とした収入の見通し、老後の介護費用や医療費の目安、趣味や旅行を楽しむための資金など、リタイア後の収支計画を組み立てることで心豊かなシニアライフのイメージをより具体的に描けるはずです。老後資金が必要な期間を設定

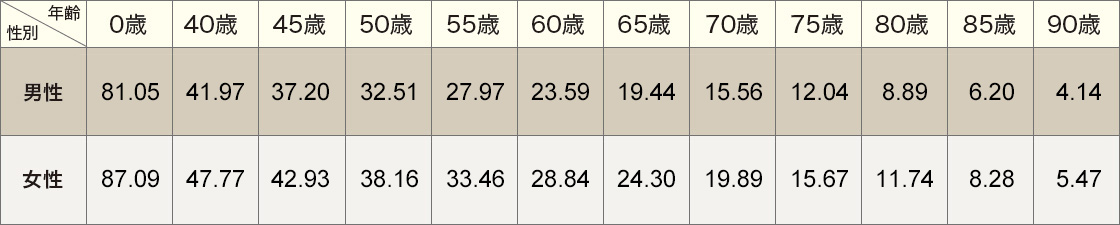

それでは、ご自身のシニアライフに必要な老後資金を計算してみましょう。まず何年分の生活費を用意しなければいけないのか、平均余命表を使って、老後の資金が必要な期間を設定します。

100歳-現在の年齢 = 老後の資金が必要な期間

(例)夫75歳の場合/約12年、妻70歳の場合/約20年■「厚生労働省 〈令和4年簡易生命表の平均余命〉」

※ある年齢の人々が、その後生きられる平均の年数を国勢調査に基づく年齢別死亡率から統計的に表したもの。0歳の平均余命は、平均寿命にあたります。

-

ご存じですか?シニアライフの生活費

65歳以上の生活費は、どれくらい必要なのでしょうか。〈総務省の2023年「家計調査年報」〉によると、65歳以上の無職世帯が1ヵ月あたりに消費する生活費の平均額は、250,959円。仮に65歳から85歳まで必要な生活費を算出してみると…

250,959円×12ヵ月×20年 = 60,230,160円

あくまでも平均額を基にした参考金額ですが、20年間で6,000万円以上の生活費が必要となります。公的年金などの収入と所有資産・貯蓄の合計額が、リタイア後の生活費の合計額を上回っているかどうか。安心してシニアライフを過ごすために、予め試算しておくことをおすすめします。

また実際には、日常生活費以外の臨時の出費(住宅のリフォーム・修繕、入院費用等)に対する準備が必要となることも忘れてはいけません。世帯主65歳以上の実収入は?

日々を暮らしていく上で必要となる生活費に対して、リタイア後、公的年金のみの収入となる場合、実収入はどのくらいあるのか?〈総務省の2023年「家計調査年報」〉によると、世帯主が65歳以上の無職世帯で1ヵ月あたりの実収入(平均額)は、244,580円。

65歳以上の無職世帯が1ヵ月あたりに必要な生活費(平均額)は250,959円ですから、社会保険料や税金の支出を差し引き37,904円の不足となり、多くのシニア世帯が貯蓄を取り崩すなどして補っていることになります。

これから安心してシニアライフを楽しむには、不足分を補うために貯蓄や個人年金などで備え、定年後も継続して働く選択肢も含め、ご自身なりの資金プランをしっかりと考えておく必要があります。

-

資金プランを考えるポイント

資金プランを考えるポイントシニアライフの過ごし方や大切にしたい価値観は人それぞれ異なり、必要となる老後資金も一人ひとり違います。安心して将来を迎えるために、次のポイントを意識しながら資金プランを考えてみましょう。

1. 現在の資産と支出を整理する

まずは、預貯金、退職金、保険、株式など、現在お持ちの資産を整理し、全体像を把握することが大切です。あわせて、毎月の生活費や固定費、趣味・旅行にかかる費用を書き出すことで、将来どれくらいの資金が必要になるのかが見えてきます。

2. 望むシニアライフを具体的にイメージする

どのような住まいで暮らしたいか、趣味や旅行をどの程度楽しみたいか、家族との時間をどう過ごしたいかなど、「理想のシニアライフ」を描いてみましょう。特に 住まいの選択肢 は、日々の暮らしやかかる費用に大きな影響を与えます。ライフステージに応じた住まいのタイプを知っておくことで、将来を見据えた資金計画づくりに役立ちます。

▸詳しくはこちら:お役立ち基礎講座「シニアの住まい」

3. 年金以外の収入源も含めて考える

老後の主な収入は公的年金のほか、個人年金、企業年金などですが、退職後の継続就労などを組み合わせることで、収入を安定させることができます。近年は健康寿命の延伸により、定年後も自分のペースで働く方が増えています。収入面だけでなく、生きがいや社会とのつながりを保つという点でも、働く選択肢を検討してみるのもよいでしょう。

4. 将来の医療・介護費用にも備える

老後には医療費や介護費用といった予期せぬ支出が発生する場合があります。 高額療養費制度などの公的制度を含め、加入している民間の医療保険・介護保険の保障内容も確認しておきましょう。

5. 家族と話し合い、考えを共有する

住まいの希望や介護が必要になった際の考えなど、将来の暮らしについて家族と事前に話し合っておくことも大切です。考えを共有しておくことで、万が一の場面でも安心して対応できます。

老後の資金プランは、

「現状を知る」→「将来の暮らしを描く」→「収入と支出のバランスを整える」という流れで進めることが大切です。

早めに準備を始めることで、将来への不安を軽減し、より自分らしいシニアライフの実現につながります。◎資金プラン作成の流れ

※以下のフローを参考にしてください。

現在の資産・支出の把握

望むシニアライフの設定

必要資金の概算

収入源(年金+その他)の確認

収支バランスのチェック

不足分の対策(貯蓄・運用・就労)検討

◎資金プラン確認用シート(老後)

※現在の資産と毎月の支出、将来の備えにわけて整理し、資金計画の目安を確認しましょう。

【収入・資産】

1. 年金見込み額(月額):

2. 退職金等(一時金・総額):

3. 現預金・株式等(合計額):

【毎月の支出】

4. 生活費(月額):

5. 趣味・交際費(月額):

6. 医療費・保険料(月額):

【将来の備え】

7. 医療・介護費用(将来想定・総額):

-

-

認知症

-

認知症になる原因とは?

認知症は誰もがなる可能性があります。不安に感じるかもしれませんが、適切な治療やケアを受けることで自分らしい豊かな生活を続けることができます。無用に恐れることなく、家族とともに正しい知識や情報を得て、対応していくことが大切です。

認知症とは、いったん正常に発達した認知機能が何らかの脳の異常によって持続的に低下し、日常生活に支障をきたす状態のことを指します。認知症の原因となる病気は70種類以上あると言われ、その中でも日本で代表的なものは以下の4つ。それぞれ症状の現れ方や経過のたどり方に特徴があります。◎アルツハイマー型 認知症

脳の神経細胞にβアミロイドなどが過剰に蓄積し、海馬や頭頂葉の萎縮が起こる。

- ●少し前のことが覚えられない

- ●服の着方がわからなくなる

◎レビー小体型認知症

脳にレビー小体という異常なタンパク質が現れ 血流障害が起こる。

- ●幻視、誤認を起こす

- ●動作が緩慢になる

◎前頭側頭型認知症

主に前頭葉や側頭葉の血流障害と脳の萎縮がみられる。

- ●感情を抑えられなくなる

- ●同じことを繰り返す

◎脳血管性認知症

脳梗塞などで脳の血管が詰まったり破れたりすることによって脳の働きが悪くなる。

- ●手足のしびれや麻痺

- ●言語障害などを起こす

◎回復が見込める認知症

認知症の中でも、医師の診断に基づく適切な治療で回復が見込める病気もあります。

- ●甲状腺機能低下症

- ●慢性硬膜下血腫

- ●正常圧水頭症

- ●ビタミン欠乏症 他

早期発見、早期治療が回復の鍵を握っています。もの忘れや意欲の低下などいつもと違う様子がみられたら、早めに診断を受けるようにしましょう。

-

若年性認知症

18歳以上65歳未満で発症する「認知症」を若年性認知症と言います。仕事や家事・子育て、介護などを担う現役世代が発症するため、経済的にも家庭全体に大きな影響を及ぼします。

◎若年性認知症の特徴

初期の記憶障害が目立たず、耳鳴りや目まい、イライラなどの症状から始まることもあり、ストレスやうつ病など他の病気と誤解されがちで、認知症と結びつかず診断までに数年かかってしまうケースもみられます。

多くの場合は、職場や家庭の活動に支障が出てくることで異変に気付きます。◎高齢者とは異なる支援策

65歳未満で発症して「若年性認知症」の診断を受けた場合は、高齢者の介護・支援とは異なる支援策があります。

就労支援

精神障害者保健福祉手帳(以下手帳)を取得することで、障害者として勤務を継続したり、福祉作業所へ通ったりすることができます。

経済的支援

手帳取得により、障害年金の受給、税金や各種料金の免除や割引が受けられます。自立支援医療制度により、医療費は原則1割の自己負担ですみます。

高度障害に該当するようになると、住宅ローンの返済や生命保険の掛け金が免除される場合もあります。自立支援

障害者総合支援法に基づくサービスを利用できる場合があります。

また40歳以上であれば、介護保険制度も利用できます。家族への支援

家族が仕事と介護を両立できるように支援する国の制度「介護休業制度」や、子どもの就学資金の貸付制度などもあります。

まずは、地域包括支援センターや若年性認知症コールセンターに相談してみましょう。

◎若年性認知症コールセンター

℡.0800-100-2707(月~土・10~15時、ただし水・10~19時)

-

認知症のさまざまな症状

認知症の症状は、認知症の人に共通して現れる「中核症状」と人それぞれの性格や病気や環境などのさまざまな要因が重なりあって起こる「BPSD(行動症状・心理症状)」に分けられます。

中核症状

◎記憶障害

- ●モノを置いた場所を忘れる。人の名前やモノの名称を思い出せない

- ●同じことを繰り返す。同じことを話したり聞いたりする

◎見当識障害

- ●日付や時間、季節が分からなくなる。自分の年齢が分からなくなる

- ●自宅のトイレなどの場所が分からなくなる

◎理解・判断力の低下

- ●考えるスピードが遅くなる

- ●複数のことが重なるとうまく処理できなくなる

◎実行機能障害

- ●電気製品や銀行のATM等がうまく使えなくなる

- ●鉄道の乗継など、目的地までの移動ルートが分からなくなる

BPSD(行動症状・心理症状)

中核症状が原因で生活上の困難に対応できない場合に起こる症状。適切な治療やケアで改善・軽減することができる。

- ●昼夜が逆転する ●夜眠れない

- ●物が盗まれたなど現実にないことを言う

- ●大きな声を出す ●攻撃的な言葉や行動

- ●外出先から帰れなくなる ●道に迷う など

- ●昼夜が逆転する

- ●夜眠れない

- ●物が盗まれたなど現実にないことを言う

- ●大きな声を出す

- ●攻撃的な言葉や行動

- ●外出先から帰れなくなる

- ●道に迷う など

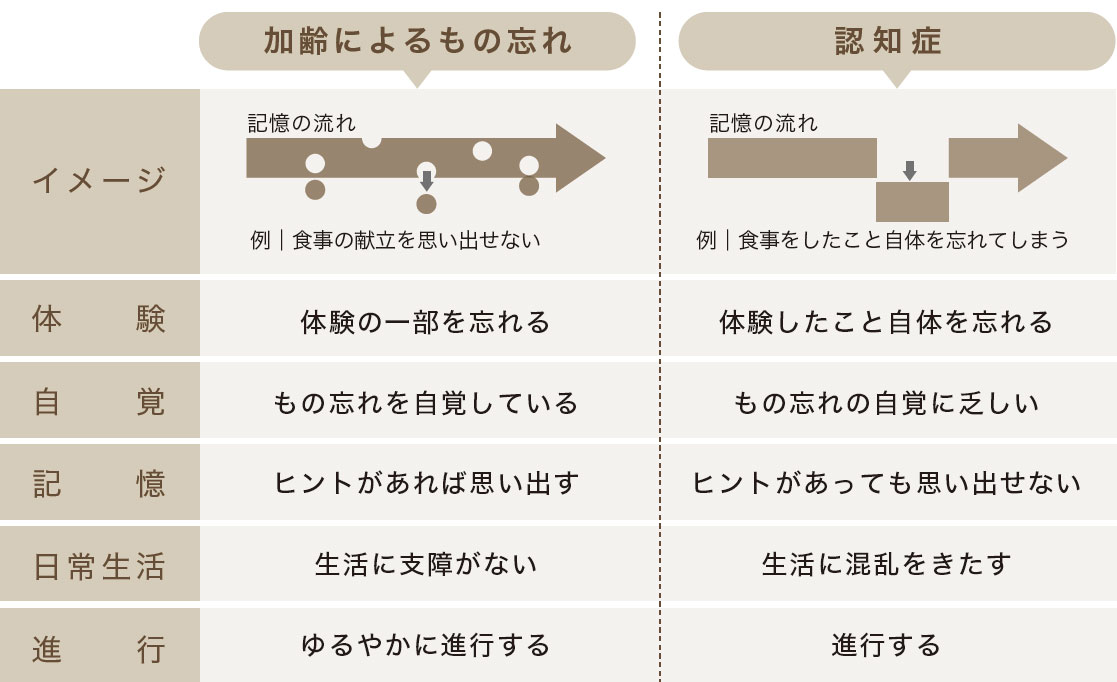

加齢によるもの忘れと認知症の違い

誰でも齢を重ねると記憶力が低下し、新しいことを覚えられない、うっかり忘れてしまう、ということが増えてきます。これらは「加齢によるもの忘れ」ですが、認知症の初期症状との区別が難しいため注意が必要です。

過剰な心配は必要ありませんが、自己診断できそうなヒントもあるので、ご家族と一緒に気軽にチェックしてみてはいかがでしょうか。

◎もの忘れ以外にもある“認知症に似た症状”

高齢者に多い貧血、脱水、薬の副作用、 膀胱炎などによっても、せん妄やうつ状態を引き起こし“認知症に似た症状” が現れることがあります。ご家族は、日頃から体調の変化に気をつけましょう。

相談先

◎地域包括支援センター

◎市区町村の介護保険課、高齢者福祉課

-

早期発見!が重要

現在の医療技術で認知症を根本的に治療することは困難ですが、適切な治療やケアを早期に始めることで、症状の軽減や進行をゆるやかにすることができます。いち早く診断を受けることにより、認知症が進行した時にどうサポートしてもらいたいのか、自分の望む生活スタイル、財産の管理方法などを家族や周りの人へ伝える“時間”が得られます。

そして、認知症の正しい知識を学び理解し、介護の方法やサービス情報を集め、支援体制を整え、認知症と上手に付き合っていきましょう。

認知症の初期に見られやすい言動を、「公益社団法人 認知症の人と家族の会」の会員がその経験からまとめたものがあります。医学的な診断基準ではありませんが、医療機関に相談する目安にしてみてはいかがでしょうか。-

家族がつくった「認知症」早期発見の目安

- ●もの忘れがひどい

- □今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる

- □同じことを何度も言う・問う・する

- □しまい忘れ置き忘れが増え、いつも探し物をしている

- □財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う

- ●判断・理解力が衰える

- □料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった

- □新しいことが覚えられない

- □話のつじつまが合わない

- □テレビ番組の内容が理解できなくなった

- ●時間・場所がわからない

- □約束の日時や場所を間違えるようになった

- □慣れた道でも迷うことがある

- ●人柄が変わる

- □些細なことで怒りっぽくなった

- □周りへの気づかいがなくなり頑固になった

- □自分の失敗を人のせいにする

- □「この頃様子がおかしい」と周囲から言われた

- ●不安感が強い

- □ひとりになると、怖がったり寂しがったりする

- □外出時、持ち物を何度も確かめる

- □「頭が変になった」と本人が訴える

- ●意欲がなくなる

- □下着を替えず、身だしなみを構わなくなった

- □趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

- □ふさぎ込んで何をするのもおっくうがる

- 〈出典:公益社団法人 認知症の人と家族の会〉

認知症の診断先

心配な症状や様子がみられたら、まずはかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらいましょう。かかりつけ医がいない場合は、市区町村の窓口や保健センター、地域包括支援センターでも相談にのってもらえます。

◎専門医療機関

●もの忘れ外来 ●認知症外来 ●認知症疾患医療センターなど

その他、「神経内科」「神経科」「精神科」などでも認知症の診察を行っていますが、医療機関によっては認知症の専門医がいない場合もあります。電話などで事前に確認してから受診するようにしましょう。

受診前の準備

医師に、本人の状況を的確に伝えるため、以下のようなことを整理しておきましょう。また、本人の前で話にくいことはメモにして伝えるようにしましょう。

- ●今困っていることや不安に思っていること

- ●日常生活にどんな支障、困難が生じているか

- ●どのような症状がいつ頃から起こったか

- ●今までにかかった病気、現在飲んでいる薬

-

本人が病院に行きたがらない場合には…

もしかしたら認知症かもしれないと感じていても、不安や認めたくないという気持ちから受診をためらう人もいます。 そんなときは…

- ●かかりつけ医など信頼できる人に 「一度、精密検査を受けてみたら?」とすすめてもらう。

- ●ご家族から本人へ「たいしたことはないと思いますが、 一緒に脳ドックを受けませんか?」と誘ってみる。

- ●ご家族から本人へ「市役所から脳健診のお知らせが来ているから受けましょう」と促してみる。

- ●それでも難しい時は、まず家族だけで受診し、認知症の専門医に相談してみましょう。

-

-

認知症の治療

認知症の治療は、薬だけでなく、本人の状態や症状にあわせて認知機能や生活能力を高めるケアを組み合わせて進めます。

認知症の薬

認知症の治療薬は、主にアルツハイマー型認知症の症状の進行抑制に用いられます。日本で認可されている薬は以下の4種類です。

- ●アリセプト〈錠剤・細粒・ゼリー・唾液で溶ける錠剤〉

- ●レミニール〈錠剤・液剤・唾液で溶ける錠剤〉

- ●イクセロンパッチ・リバスタッチパッチ〈貼付剤〉

- ●メマリー〈錠剤〉

- ●レカネマブ※〈点滴〉

※軽度アルツハイマー型認知症の治療薬として「レカネマブ」が新たに認証されました。

対象者が限定されるため、治療には事前の検査が必要です。

希望される場合は専門医に相談しましょう。認知症の症状に応じて、睡眠薬・抗うつ薬・抗不安薬・向精神薬を使用する場合もあります。

残念ながら認知症の治療薬は、いずれも症状を緩和させたり進行を遅らせたりするもので、元の健康状態を取り戻すまでの効能は望めません。薬を使わない療法やケアを組み合わせながら、日常生活をサポートしていくことが大切です。

薬以外のケア 【認知機能を高める療法】

残っている認知機能を高め、認知症の症状を和らげる方法として、本人が“楽しい” “嬉しい” “心地いい” と感じる行動を生活の中に取り入れる療法があります。本人の好みやペースに合わせて、楽しみながら行うことがポイントです。

- ●回想法 │ 昔の出来事を思い出しながら、楽しく語ってもらう

- ●音 楽 │ 好きだった音楽を聴いてもらう、歌ってもらう

- ●園 芸 │ 土に触れ落ち着いてもらう、

花を育てる歓びを味わってもらう - ●芸 術 │ 絵を描いてもらう、粘土細工を自分の手で楽しんでもらう

-

認知症を予防しよう

認知症の予防には、脳の機能を低下させる可能性がある高血圧や高脂血症、肥満といった生活習慣病への対策が有効だと考えられています。生活習慣を見直し、認知症の予防に努めて、いつまでも健康な生活を送りましょう。

◎MCI(軽度認知障害)

日常生活には支障なく身の回りのことはできているが、認知機能の一部が低下し始めている状態のことをさします。早期にMCIに気づき、適切な認知症予防を継続的に行うことが大切です。

参照:Q&A「認知症」

MCI(軽度認知障害)の疑いがあると言われ、心配です有酸素運動を取り入れる

有酸素運動とは、身体に酸素を取り込みながら行う比較的負荷の小さい運動のことです。適度な有酸素運動を習慣的に行うことで、脳にしっかり酸素が取り込まれ血流や代謝が増し、脳の働きが活発になります。記憶力や注意力の向上は、認知症予防に効果があると考えられています。

初めは散歩や買い物などでも構いません。歩く機会を1日に10分間ほど設けてみましょう。慣れてきたら、歩くスピードを速め、歩幅をいつもより少し広くして、じわっと汗をかく程度で歩いてみましょう。1日15~30分程度行うとより効果的です。※転倒に注意し自分のペースで歩きましょう。

持病のある方は運動を始める前に主治医に相談しましょう。バランスのよい食生活

特定の食品だけに偏った食事は、生活習慣病を引き起こす原因のひとつとなります。塩分や動物性脂肪、糖質を控えたバランスの良い食事を心がけましょう。

人との交流

趣味やスポーツ、友人・知人とのお付き合いなどを楽しんでいる人は、認知症になりにくいことが分かっています。家族や友人との会話を楽しんだり、外出してボランティア活動や地域の集まりに参加したり、人と交流する機会を多く持つようにしましょう。

-

高齢期を安心して過ごすための“成年後見制度”

もしも認知症などになって判断能力が低下してしまったら、お金の管理や生活に必要な手続きはどうすればよいのだろう…。そんな不安を解決するためにあるのが後見制度(成年後見制度)です。

判断能力が不十分な状態にある人や今後判断能力の低下が心配な人のために、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選び法的に支援してくれる制度です。本人の判断能力の状態によって、任意後見制度と法定後見制度の二つの制度に分けられます。

備えのための任意後見制度

任意後見制度においては、まだ判断能力に問題のない人が、将来判断能力が低下した時に備えて、自分の意志で任意後見人を選び、どのように支援してもらうかを決めて、契約書に定めておく制度です。

◎利用の流れ

公証役場で「公正証書」を作成し、任意後見契約を結ぶ。

判断能力が低下したら、本人や家族が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる。

裁判所は、任意後見監督人を選任する。

任意後見人は、契約書に定めた内容に基づき生活のサポートをする。

任意後見監督人は、任意後見人が契約内容の支援を適正に行っているか監督し、家庭裁判所に定期的に報告する。◎費用

●契約時│約20,000 円(公証手数料+その他手数料)

●申立時│約8,000 円(登記印紙など)

●支援者への報酬│契約書に定めた額月額10,000円~30,000円

●監督人への報酬│資産額により異なる月額10,000円~30,000円

※任意後見契約と同時に結んでおくと安心なのが、「任意代理契約」です。もしも判断能力があっても病気やケガによって金銭管理などが困難になった場合、支援を受けることができます。

また、支援する人が生活状況や判断能力を定期的に確認する「見守り契約」もあります。高齢者を守る法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力に問題が生じている人の権利(財産および預貯金の管理)、保険や介護等の生活に関わる契約・手続き等を本人に代わって守るための制度です。本人のみならず周囲の申立てによって始められる制度で、家庭裁判所が選んだ成年後見人等が本人を保護し自立を支援します。

法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に区分されます。◎利用の流れ

家族や本人が市区町村の福祉課や地域包括支援センターなどの窓口に相談する

家庭裁判所に申立てを行う

調査・鑑定が行われ成年後見人が決まる

◎費用

成年後見人等の報酬額は家庭裁判所が判断し、決定します。

-

もっと気軽に日常生活自立支援事業

判断能力が低下すると、日常生活の細かな金銭のやり取りも困難になってきます。日常生活自立支援事業とは、そのような人を、住んでいる地域で安心して暮らせるように社会福祉協議会がサポートする制度です。

福祉サービスの利用等に必要な手続き、日常的な金銭管理の援助、重要書類の保管などを支援します。◎利用の流れ

最寄りの社会福祉協議会に相談。利用を申請

担当の専門員が訪問して支援計画を作成

社会福祉協議会と利用契約を結ぶ

社会福祉協議会が選任した生活支援員による支援の開始◎費用

●生活支援員による援助│約1,200円/ 1時間

●書類等預かりサービス│約500円~1,000円/月

相談窓口

成年後見制度をはじめ、自分らしく暮らすための制度を利用したい時の問い合わせ先です。

◎市区町村の福祉課など

◎地域包括支援センター

◎公益社団法人成年後見センターリーガルサポート

℡.03-3359-0541(代)◎日本弁護士連合会・ひまわりお悩み110番

℡.0570-783-110◎公益社団法人日本社会福祉士会 権利擁護センター「ぱあとなあ」

℡.03-3355-6546

-

-