いつまでも快適な毎日を過ごしていくためには、年齢や体力・健康状態に生活環境をどう対応させていくかが、重要な鍵を握っています。

リタイア後の理想的なライフステージや安心安全な住まいに関する情報を紹介します。

-

ライフスタイルに合わせた住まい選び

-

準備しておきたい“住まいとケア”

人生100年時代のシニアライフを豊かに安心して過ごしていくためには、ライフステージに合わせて住まいを選択したり、生活環境をどのように整えていくことができるかが重要な鍵を握っています。

子育てのための住まいから夫婦二人が安心して暮らせるバリアフリー住宅へ。そして、住居はもちろん、万一介護が必要になった際を見越して、サポートや住み替え先を想定しておくことが大切です。

今は元気だとしても、年齢を重ねるにつれ健康面での不安は増すばかり。体調不良の時に家事を手伝ってもらう、病院に付き添ってもらうなどの手助けが必ず必要になります。一人暮らしになった際の不安も、自分を支えてくれる生活環境が整っていれば軽減します。

-

多様化するライフスタイル

近年、シニアのライフスタイルは多様化しており、それに伴いケアの形も変化しています。同居だけでなく、親の近くに住みながらサポートを行う“近居”スタイルや離れて暮らす親を介護する“遠距離”スタイルなど、お互いの生活を保ちながら支えあうスタイルも増えてきています。

独立性を保ちながら支えあう“近居”

近年高まりをみせているのが、親と子がスープの冷めない距離で暮らす“近居”スタイル。元気なうちは、「自分たちのペースで生活や趣味を楽しみたい」と考える親世帯が増え、独立した暮らしを維持しながら子供世帯とは適度な距離を保ち、困ったときに助け合うことができる“近居”が支持されています。

近居というと親の元へ子供を呼び寄せるイメージがありますが、親世帯が郊外の自宅を売却し、都会で暮らす子供の近くのマンションなどへ引っ越してくるケースも見受けられます。都心は、郊外より医療機関が多く、いざという時も安心です。

また交通アクセスもよく、映画館や劇場、美術館などの文化施設をはじめ、多種多彩なショッピング施設が整っているので、アクティブなシニアのニーズに合っています。遠距離介護の可能性

親世帯と子供世帯が身近に支え合える近居・同居は、理想的なスタイルですが、誰もがその条件を満たせるとはかぎりません。

遠方で暮らす親に生活支援や介護が必要になってきた時、多くの子供世帯は、自分の家の近くへ来てもらう“呼び寄せ”を考えると思われますが、『地元の友人や親戚と別れたくない』などの理由から、長年住み慣れた土地を簡単に離れられない親もいるはずです。

子供世帯が故郷へ帰る“Uターン”も、仕事や子供の教育環境、住宅ローンなど課題が多く、現実的ではありません。

そこで、やむを得ず選択するのが「遠距離介護」。遠方に住む親に介護が必要になった時、地域の総合窓口である「地域包括支援センター」に相談。介護保険制度をはじめ、安心して生活するために必要なサービスを手配します。随時、担当のケアマネジャーやかかりつけ医、近所の知人などと連絡をとり、サポートしてくれるネットワークを作っておくと安心です。

高齢の親と離れて暮らすことに罪悪感を持つ方もいらっしゃいますが、“ついのすみか”を住み慣れた土地に求める親の気持ちも大切にし、親子それぞれが互いの生き方を尊重しながらケアをコーディネートするのも立派な親孝行と言えるでしょう。

-

シニアの生活の場の選択肢

これから先の長いシニアライフを考えるとき、誰とどのように暮らすのか、最後まで自宅に住み続けたいのか、住み替える場合は、どのタイミングで住み替えを検討するのか等を考えておくことが必要です。

種類も数もたくさんある高齢者施設&住宅。自分や家族が利用する場合どの施設がふさわしいのか、心身の状態・家族環境など、それぞれの状況に応じた施設を選択できるようにしましょう。

-

-

自宅で暮らす

多くの方がリタイア後も住み慣れた自宅で暮らしていくことを望んでいるようです。ファミリータイプの住まいから自分の時間を愉しむ住まいへ。悠々自適なセカンドライフを育むリフォームを紹介します。

-

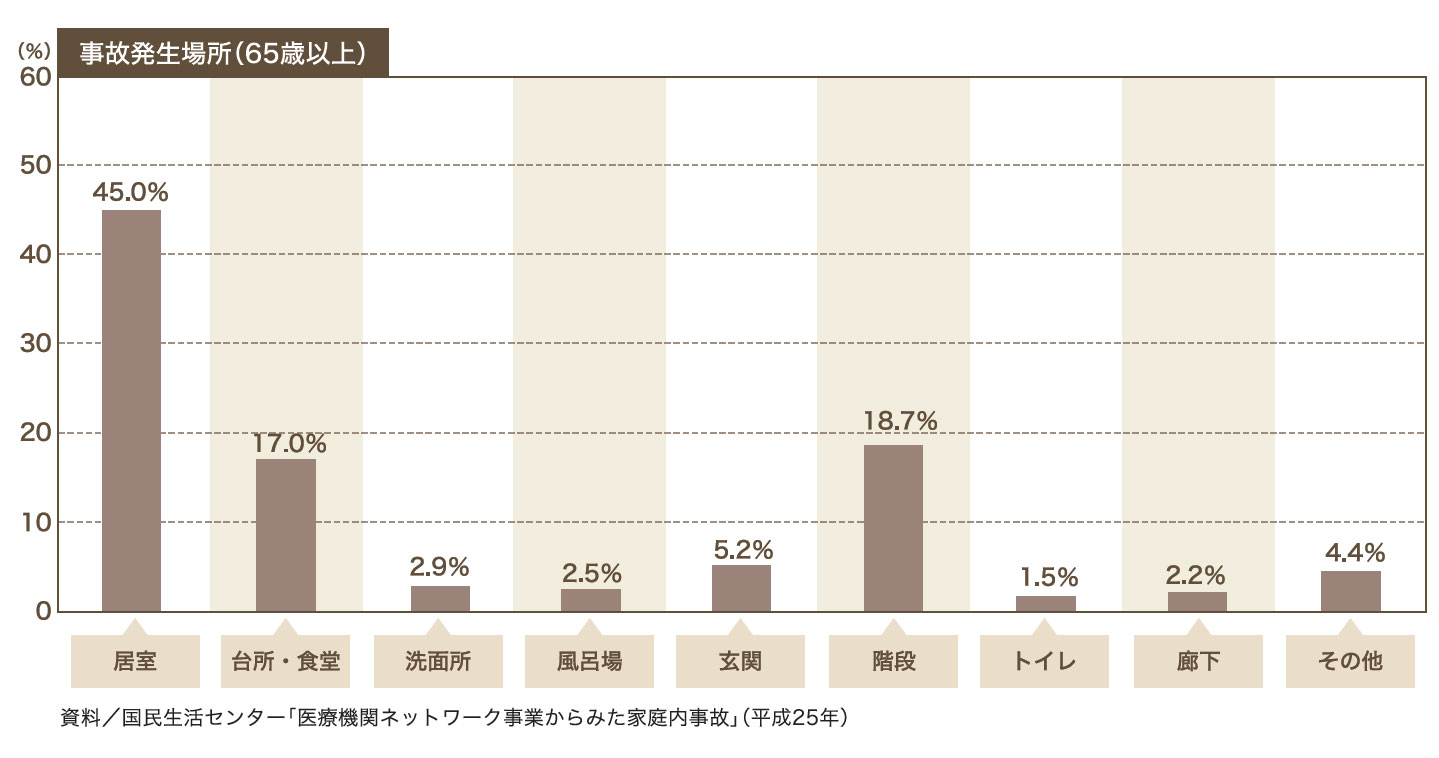

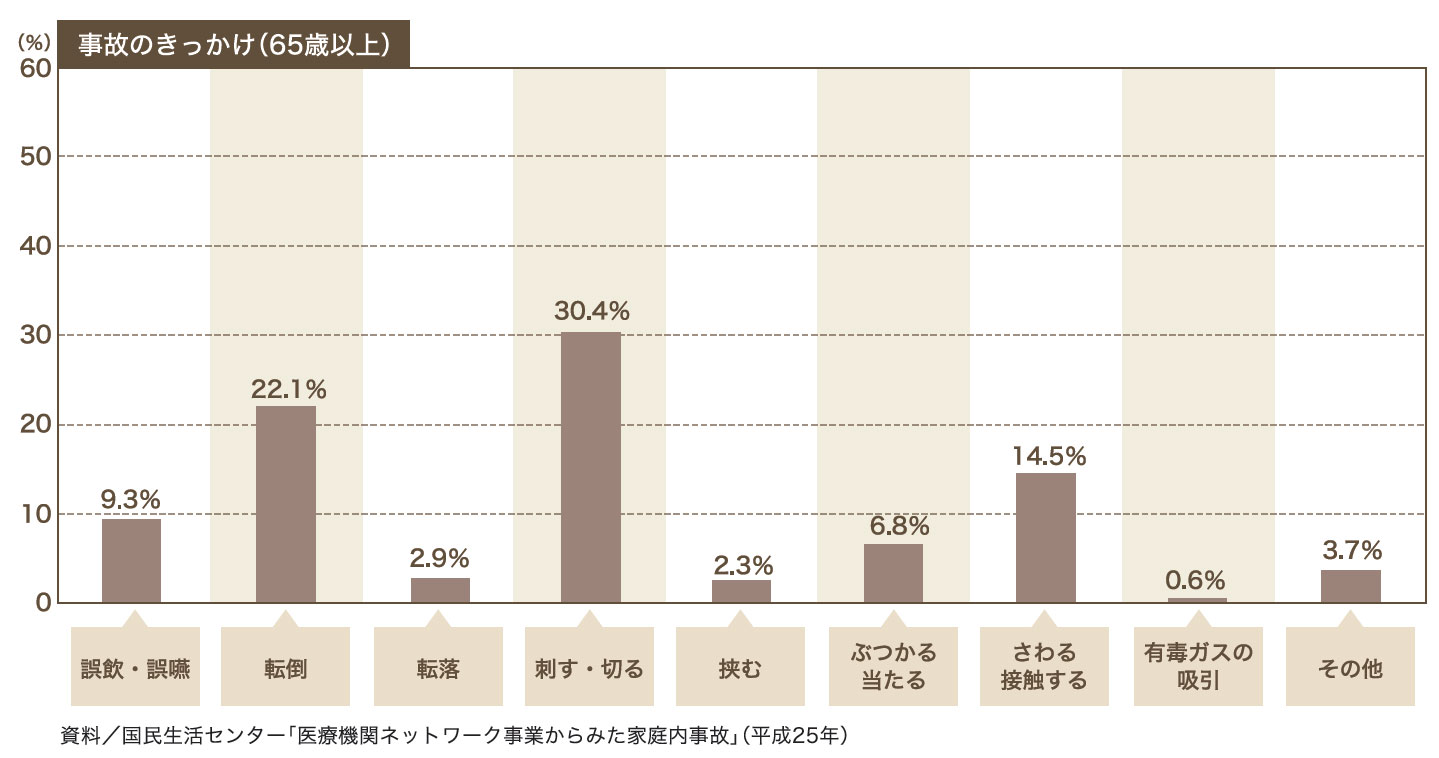

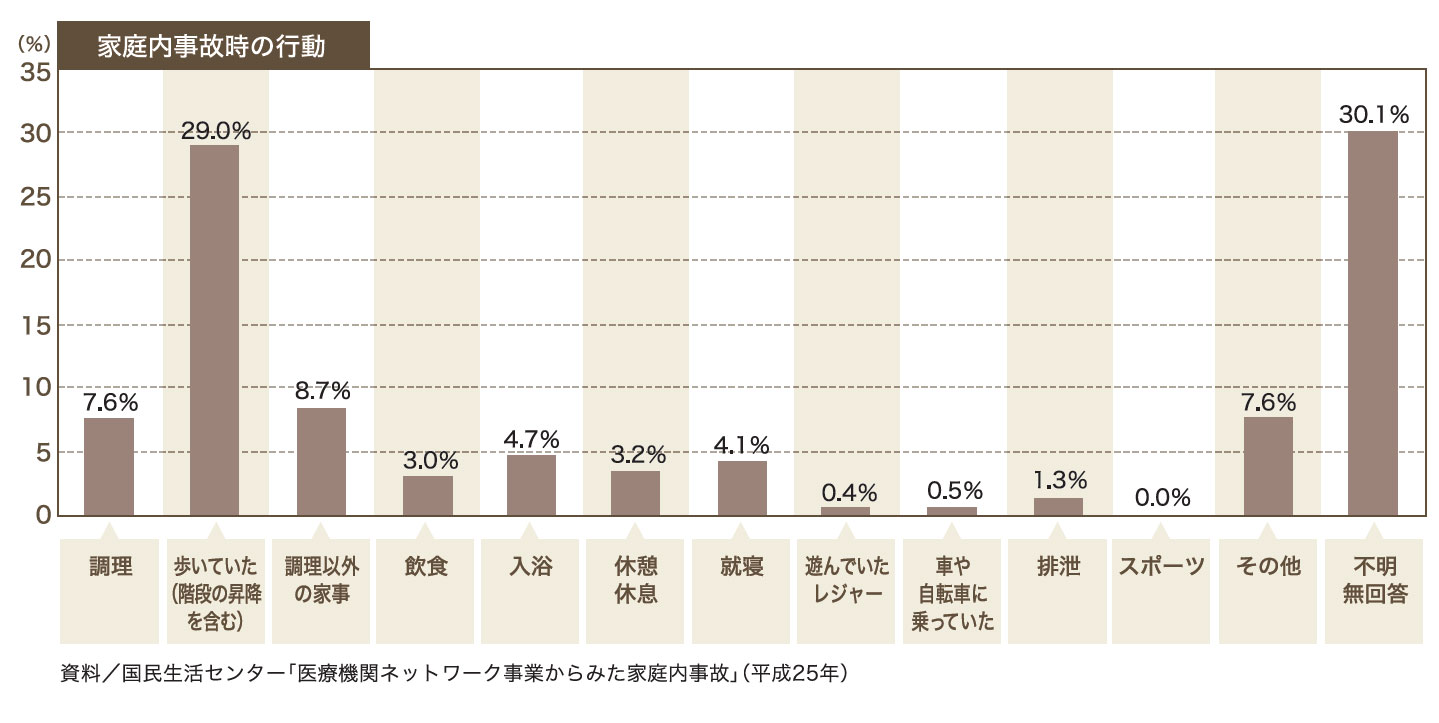

家庭内事故の現状

今は心身ともに元気に過ごしていても、これから先、年齢を重ねていくと知らず知らずのうちに反射神経が鈍り、室内のちょっとした段差で転倒してしまう恐れもあります。いつまでも元気に自宅で暮らし続けていくためには、家の中で予期せぬ怪我を負わないよう、将来に備えた住環境を整えておきたいものです。

-

自宅の環境を整える

身体やライフスタイルの変化に合わせて、住まいの環境を整備することが大切です。暮らしの中で不安や不便を感じているところはどこか、危険な場所はないかなど、住環境の確認を行ったら、整理整頓や模様替え、福祉用具や住宅改修を活用しながら快適で安全な環境に改善しましょう。

STEP 1 整理整頓

●生活動線にある荷物を整理(コード類)

●よく使う物は手の届く範囲に(高い場所の整理) など

STEP 2 模様替え

●動線が短くなるように家具を配置 ●2階の寝室を1階に移動 など

STEP 3 福祉用具の活用

●シャワーチェア ●電動ベッド ●移動用リフト など

STEP 4 住宅改修

●手すりの取付 ●段差の解消 ●エレベーターの設置 など

※介護保険制度で利用できる住宅改修(支給上限20万円)や市区町村が独自に行っている住宅リフォーム助成制度もありますので、ご利用される場合はお住まいの市区町村の担当課にご相談ください。

-

暮らしを愉しむためのリフォーム

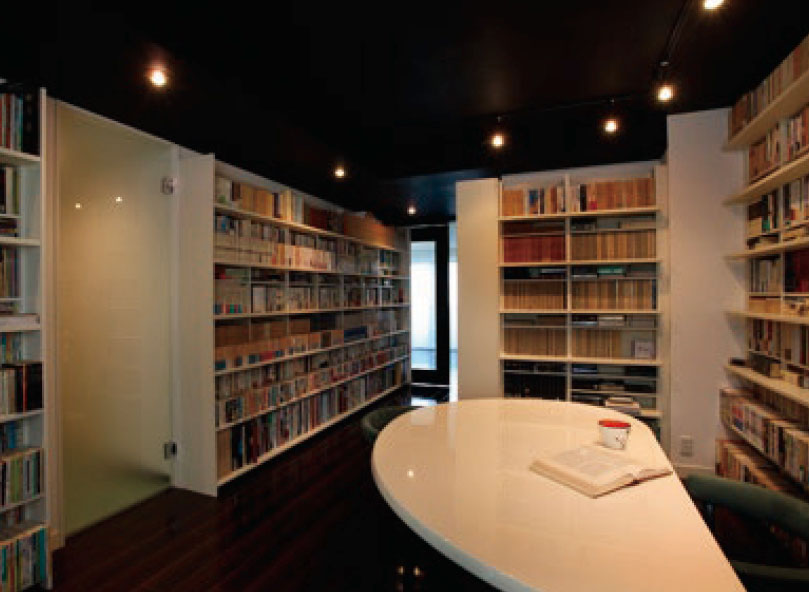

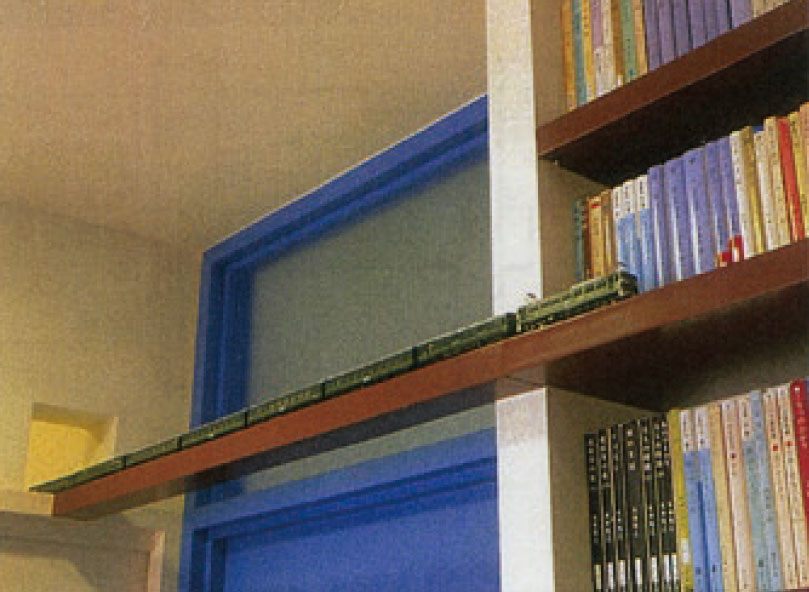

仕事や子育てから解放され、時間的にも精神的にも余裕ができるシニア世代は、自分たちのライフスタイルを優先して自宅をリフォームできます。子供部屋をアレンジした書斎、レストランのようなオープンキッチン、間仕切りを省いた大空間のリビング、ガレージ工房…。長年想い温めてきた憬れの空間をカタチにした、シニア世代ならではのリフォームに触れてみてください。

趣味を愉しむリフォーム

カフェのようなライブラリー

鉄道模型が走るリビングダイニング

ギャラリーのある部屋

ホームシアター

-

長く暮らすためのリフォーム

自宅内で転倒し骨折から寝たきりになってしまったり、階段から転落し脳挫傷をおこし後遺症が残る等、日常生活の中での思わぬケガがその後の生活に大きな影響を及ぼすことも少なくありません。事故を未然に防ぐためにも、まだまだ元気なうちに住まいのバリアフリー化をおすすめします。

住まいのバリアフリー化・事例

手すりの設置

廊下・階段

深刻なダメージを負いがちな“階段からの転倒落下”及び“歩行中の転倒”を防止するために、室内の動線に手すりを設けると安心です。

バス・トイレ

足腰が弱ってくると「自分自身の力で立つ、座る」という基本的な動作が困難になってきます。バスルームやトイレなどに補助手すりを設けると、「立つ」「座る」といった動作が楽になります。

床段差の解消

フラットフロア

洋室と和室間にある建具の敷居や、廊下とトイレの間などにあるほんの1cm程度の段差でつまずくことがあります。室内を床段差の少ないフルフラットフロアにすることで、つまずき事故を防止できます。

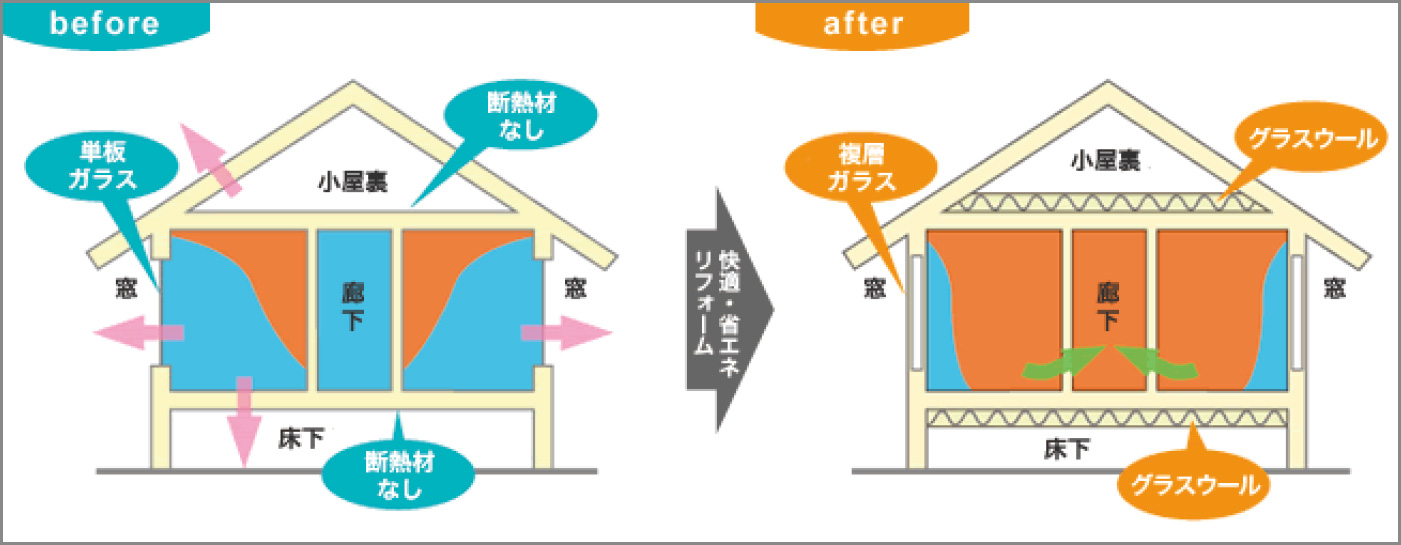

温熱バリアフリー

断熱・気密・換気

暖かい部屋から寒いトイレや風呂へ移動した際など室温が急激に変わると血圧が変化し、心筋梗塞や脳血管障害などを引き起こすリスクが高まります。断熱性を高めることにより、居室間の温度差を少なくすることで、そうした危険を回避できます。

高性能サッシ

外壁断熱材

住まいの断熱性能を高め、光熱費の消費も抑える「快適・省エネ リフォーム」。

断熱性を高め、24時間換気を採用することにより、暖まった空気を外へ逃がすことなく室内全体に循環させ、居室間の温度差を解消します。

-

介護保険が利用できるリフォーム

自宅で介護を行うために住宅環境を整える場合、介護保険には、要支援・要介護認定を受けた方に対しリフォーム費用を支給する制度が設けられています。

まずケアマネジャーに相談を

リフォーム費用(住宅改修費)の支給申請を行う際、『住宅改修が必要な理由書』を提出する必要があります。理由書は、担当のケアマネジャーなどが作成します。住宅のどの部分を改修すべきか、ケアマネジャーがアドバイスしてくれる場合もあります。

※担当のケアマネジャーがいない方は、地域包括支援センターにご相談ください。支給上限額は20万円(1~3割の自己負担含む)

支給されるリフォーム費用は、要支援・要介護を問わず『1人あたり20万円まで』。その1~3割(2~6万円)が自己負担額となるので、実質的には14~18万円が支給上限額となります。

利用回数は原則1回。ただし、引っ越しや要介護度が3段階以上あがった場合は、再度支給が受けられます。◎費用の支払い方法は2種類

償還払い

利用者が一旦リフォーム費用を全額支払い、市区町村に申請した後、費用の7~9割の払い戻しを受けます。

受領委任払い

事前に市区町村に申請したうえで、利用者はリフォーム費用の自己負担額 1~3割のみを支払い、残りの7~9割分は市区町村から業者へ直接支払います。

※市区町村によって異なりますので、ご注意ください。支給対象となるリフォームの種類

1. 手すり設置(廊下や階段、浴室など)

2. 段差解消のためのスロープ設置

3. 滑り防止のための床材変更

4. 引き戸などへの扉の取り替え

5. 洋式便器などへの便器の取り替え

6. 1 ~ 5の改修に付帯して必要となる工事リフォーム前の申請に必要な書類

●支給申請書 ●住宅改修が必要な理由書 ●工事費見積書

リフォーム後の申請に必要な書類

●領収書 ●工事費内訳書 ●リフォーム前とリフォーム後の写真

◎自治体の“リフォーム助成制度”について

介護保険以外にも自治体が実施する高齢者向けの“リフォーム助成制度※”があります。

助成を受けるには事前の申請が必要です。リフォームを検討する際には、助成制度の有無や予定している改修工事が支給の対象となるか、あらかじめ市区町村の担当課へご確認ください。

また、介護保険制度のサービスを受けられない「自立」の方が利用できるリフォーム助成制度もあります。お住まいの市区町村の担当課にご相談ください。※リフォーム助成制度を実施していない自治体もあります。

助成金の内容(項目・金額)は各自治体により異なりますのでご注意ください。助成制度(住宅設備改修給付)の一例

●利用者負担は自治体により異なる

●給付対象は3項目

・浴槽取り替え工事

・流し・洗面台の取り替え工事

・便器洋式化工事

-

介護保険を利用したリフォーム事例

40代のAさんが

車いすのお父様(78歳)を自宅で介護する場合事例

【要介護3】3ヶ月前、同居するお父様が脳梗塞を発症、左半身に麻痺が残る。リハビリの結果、自分で車いすを操作して短い距離なら移動できるようになったが、利き腕は使えるものの、着替えや入浴などに介助が必要な状態。介護がしやすく、Aさんのお父様も快適に暮らせるように住宅改修を検討した結果、以下の工事を実施することになった。

リフォーム費用総額│150万円(税別)

●介護保険住宅改修費給付│18万円(税別)

●自治体のリフォーム助成制度より給付│40万円(税別)

●Aさん負担額│92万円(税別)

※事例の価格は目安です。実際にかかる費用は、家屋の構造、工事内容、使用商品などによって大きく異なります。詳しくは専門家にご相談ください。

ドア・動線

約15万円車いすで移動できるように、リビングルームのドアを引戸に変更。

トイレ

約45万円開口幅を広くした引戸に変更。縦手すり・横手すりを設置。便器の洋式化。

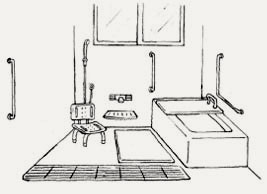

浴室

約90万円入浴しやすく介助もしやすい浴槽に交換。床は滑りにくいタイルに変更。

L字手すりと縦手すりを設置。シャワーチェアやバスボードなど福祉用具も活用。

ドア・動線│約15万円

車いすで移動できるように、リビングルームのドアを引戸に変更。

トイレ│約45万円

開口幅を広くした引戸に変更。縦手すり・横手すりを設置。便器の洋式化。

浴室│約90万円

入浴しやすく介助もしやすい浴槽に交換。床は滑りにくいタイルに変更。

L字手すりと縦手すりを設置。シャワーチェアやバスボードなど福祉用具も活用。

-

-

住み替える

人生100年時代の長い老後をどこでどのように暮らしたいのか?ご自分の「これから」にあった住まいを考えるとき、“住み替え”を検討するのも有効な選択肢のひとつです。リタイア後の人生を快適に自分らしく過ごすためにシニア世代の住み替え事例と資金計画について紹介します。

-

安心・便利・快適な“住み替え”を実現するために

住み替えを検討しているシニア世代の約半数が、コンパクトなマンションへの住み替えを希望しています。「子供が独立し広さをもて余している」「手入れが煩わしい」「相続税の負担を軽減したい」など、現在のお住まいの問題点を見直した人が多いようです。

また、将来的な介護に備えた住まいとしては、「シニア向け分譲マンション」「サービス付き高齢者向け住宅」「有料老人ホーム」などといった選択肢があります。

住み替え先の候補地は「住み慣れた現居の周辺」や生活利便性の高い「都心」、自然の中で悠々自適に暮らせる「リゾート」という選択肢から、理想的なライフステージを選ぶ傾向があります。

また万一の際のサポートとして、お子様たちとの「二世帯同居」や「近居・隣居」を検討している方が増えているようです。◎おさえておきたいポイントは3点

1. 現在の生活環境の見直し…

老後の暮らしに何が足りないのか?

どこが問題なのか?不安な点・不便な点などを洗い出す。2. 住み替え先の候補地・ライフスタイルのイメージ…

どこで、どんな暮らしを送りたいのか?

条件や希望にあう場所や住まいのイメージを具体的に描く。3. 万一の際のサポート…

介護が必要になった場合など万一の際を考え、家族のサポートが受けられる距離を考える。住み替えを行う際は、税の専門家にご相談を

個人がマイホームを売却したときに、転居後3年経過した日の属する年の年末までの期間に限り、譲渡所得から最高3000万円を差し引いて税額の計算をすることができる特例があります。

住み替え後、愛着ある旧宅を3年以上手放さず空き家にしていたため、その後、売却した際に3,000万円の特別控除の特例を受けられない事態に!税制上の特例の適用条件などを知らないと、税負担が増えてしまうケースがあります。住み替えを行う際には、税理士など税の専門家に相談することをおすすめします。

-

有料老人ホーム選びのポイント

本格的な高齢社会を迎え、高齢者施設&住宅の種類も増えてきました。なかでも有料老人ホームの多様化は進み、入居条件やサービス内容、料金設定もさまざま。多種多彩なホームの中から自分のニーズに合う施設を見つけ出すには、事前準備が必要です。

「希望するサービスが受けられない」「別途かかる費用が多い」など、実際にホームへ入居してから後悔しないために、有料老人ホーム探しのポイントをステップ順に紹介します。STEP 1 知識と情報を収集

ホーム探しの第一歩は、「これから先、どんなシニアライフを過ごしたいのか?」自分のニーズを確認することから始まります。情報収集を始める前に、まず自分自身の希望の生活像を明確にすることがポイントです。

入居はいつごろ?

□すぐに □数年先 □未定

誰と暮らす?

□夫婦で □一人で □兄弟・姉妹

居室は?

□個室 □二人部屋

□キッチン・浴室付き

□居室の広さ〇㎡以上地域は?

□自宅近く □子どもの近く □都市部

□郊外 □リゾート地どんな暮らしがしたい?

□医療・介護が手厚い □趣味を楽しむ

□友人をつくる □リハビリができる予算はどれくらい?

□入居一時金〇万円 □月額〇万円

現在の健康状態は?

□健康 □医療的処置が必要

□身体介護が必要 □認知症家族や同居者の考えは?

□賛成 □黙認 □反対

入居期間は?

□短期 □最期まで

自宅の扱いは?

□売却 □賃貸 □そのまま

□贈与 □未定※入居一時金とは、施設利用費などを含む入居時にかかる費用。

月額費用とは、管理費・食費・公共料金などを指す。

STEP 2 有料老人ホームの知識を得る

本やホームページ、パンフレットなどいろいろな媒体から情報収集し、施設のタイプやサービスの種類、居住形態や入居時・入居後にかかる費用など、一般的な有料老人ホームの知識を得ましょう。

居住の権利形態も一般のマンション等と異なり、利用権方式(居住部分と介護や生活支援サービスの契約が一体)となっています。支払方法もさまざまです。

有料老人ホームは、「介護付」「住居型」「健康型」の3つに分かれており、それぞれ介護体制が異なります。介護付 介護が必要になると、ホーム内に常駐する介護スタッフからケアを受け、そのまま生活を続けることが可能です。

住宅型 介護が必要になった場合、自宅と同じ様に訪問介護などの居宅サービスを利用して、生活を続けることが可能です。

健康型 介護サービスの提供はなく、要介護状態になると退去しなくてはなりません。

(連携している介護付ホームに移り住めるタイプもあります)

STEP 3 資金計画を立て、条件に合うホームへ資料請求

自分が用意できる金額を算出し、資金計画を立てます。予算内で条件に合うホームを調べ、ピックアップしたホームに資料請求しましょう。

◎資料が届いたら、ここをチェック!

●運営主体の信頼度

●サービス内容

●介護サービスの有無と内容

●介護費用の支払い方法

●損害賠償規定●入居金で取得できる権利

●毎月の費用の内訳と金額

●要介護になった場合の対応

●契約解除(退去)となる条件

●秘密保持・苦情対応の体制 など

STEP 4 有料老人ホームの見学・体験入居

◎ホームの見学

パンフレットや料金表などの資料では分からない、スタッフの印象、設備、食事など、施設を実際に見学し、ホームの雰囲気をチェック。自分が入居した時の暮らしをイメージして確認することが大切です。可能であれば食事の試食を希望しましょう。

◎ホームの体験入居

実際に滞在して初めて分かることも多々あります。見学し、好印象のホームが見つかったら、体験入居をおすすめします。食事は?スタッフの対応は?入居者の様子は?など、自分の目と耳で確認します。

STEP 5 不明・疑問点の確認

契約前に、再度「重要事項説明書※」に目を通し、不明な点が残らないようにホーム側から納得するまで十分に説明を受けましょう。

※重要事項説明書には設置者やホームの概要、各種サービスの内容や費用、職員体制や入居者の状況、退去要件などが記載されています。

STEP 6 契約・入居

入居したいホームが決まったら、入居契約書と重要事項説明書の説明を受け、入居の手続きを行います。入居にあたってほとんどのホームで「保証人」や「身元引受人」が必要となりますので、事前にお願いしておくなど準備が必要となります。

認知症などにより判断能力に心配がある場合、成年後見制度の活用が考えられます。保証人や身元引受人がいない場合はホームに相談してみましょう。◎有料老人ホームの短期解約特例(クーリングオフ)について

契約から90日以内(施設によっては入金後や入居日からで起算)に契約を解除した場合、入居一時金を返還するという制度です。

ただし、都道府県によってクーリングオフの対象となる入居一時金の範囲が異なります。契約前に、入居契約書に記載されたクーリングオフの内容を必ず確認しておきましょう。

-

高齢者施設&住宅の種類

-

介護医療院

【対象】要介護1以上

急性期の治療が終わり、病状が安定期にある要介護者の長期療養を行うための施設で、医療・看護に重点を置いたサービスが受けられます。医学的管理のもと、介護その他の日常生活の世話、リハビリなどを受けることができます。

-

介護老人保健施設

【対象】要介護1以上

病状は安定しているものの、退院後すぐに自宅に戻るには不安のある人や、自宅での生活が身体上困難な人がリハビリを受けながら在宅復帰を目指す施設です。病院と自宅の間の「中間施設」として位置づけられています。入所期間は定められておりませんが、終身での利用はできません。

-

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

【対象】要介護3以上

寝たきりや認知症などのため、常に介護が必要で、在宅での生活が困難な要介護者が入所する施設です。入浴、排泄、食事等の介護サービスや日常生活の支援、リハビリ、健康管理などを受けることができます。入所に際しては、介護度の高い方や緊急性がある方が優先となります。人気が高いため待機者が多くいます。

-

介護付有料老人ホーム

【対象】自立から要介護まで ※施設によって異なります

有料老人ホームの中で、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた施設のことをいいます。ホーム内に介護スタッフが常駐しており、入浴、排泄、食事等の身体介護や、掃除、洗濯などの生活援助、リハビリや健康管理、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。

-

住宅型有料老人ホーム

【対象】自立から要介護まで ※施設によって異なります

食事や家事、健康管理など日常生活に必要なサービスが受けられる老人福祉法に定められた有料老人ホームの一つ。介護付有料老人ホームのように施設内に介護スタッフが常駐していないため、介護が必要になったら在宅と同様に外部の介護サービス事業者と契約を結び、介護その他のサービスを受けることになります。

-

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

【対象】要支援2以上 (認知症の診断を受けた方のみ)

少人数の認知症の高齢者が、家庭的な雰囲気のもとで、専門スタッフによる介護サービスを受けながら、自立した日常生活を営む共同生活住居です。原則的に医療ケアは行っていないため、医療処置が必要な方や寝たきりの方などは、入居が難しい場合があります。

※原則、お住まいの市区町村にあるグループホームにしか入居できません。

-

サービス付き高齢者向け住宅

【対象】自立から要介護まで ※施設によって異なります

高齢者に配慮した賃貸等の住宅です。バリアフリー仕様をはじめ、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスの提供など、高齢者が安心して生活できる居住環境が整備されています。

-

シニア向け分譲マンション

【対象】自立

バリアフリー仕様で、緊急時対応や健康相談などのサービスが付帯されている高齢者向け分譲マンションです。レストランや大浴場、レクリエーション設備を備えていたり、看護師が常駐していたり、高齢者が快適に安心して暮らせる設備やサービスが整っています。

要介護状態や認知症状が出た場合、住み替えや介護施設への入居が必要となる可能性があります。

-

ケアハウス

【対象】自立から要介護まで ※施設によって異なります

比較的自立しているものの、身体機能が低下し食事の仕度や家事を行なえなかったり、家庭環境の理由などにより自宅で生活し続けることが困難な高齢者が対象の施設です。施設によっては、重い介護状態になった場合、退去を求められる場合もあります。

-

シルバーハウジング

【対象】自立から要介護まで ※入居時、自立した生活が送れる方

バリアフリー仕様の住まいに緊急時対応サービスなどを備えた高齢者向け公的賃貸住宅です。ライフサポートアドバイザー(LSA)による相談・安否確認サービスなども受けられます。

要介護状態になった場合、介護保険を使い訪問介護など居宅サービスを利用することが可能です。

-

-

住み替え後まで見据えた“資金計画”

個々にあった住まいでシニアライフを不安なく暮らし続けていくために、住み替えに伴う費用はもちろん、住み替え後を見据えた長期的な資金計画を立てていくことが大切です。ライフプランを立てる際に押さえておきたいポイントがあります。

◎収支の状況と金融資産の把握

住み替えを考える前に、希望する「ライフプラン」を実現するための必要な資金が準備できているのか、収支の確認とともに現状の資産を把握しましょう。

一般的に豊かなシニアライフを送るために必要な金額は、夫婦2人で月額約36万円と言われていますが、平均的サラリーマンの公的年金は2人合せて約22万円です。

生活レベルを維持しながら暮らし続けていくためには、お手持ちの預貯金で補填するなど収支のギャップを埋める必要があります。◆豊かなシニアライフを送るために必要な収支の確認

収入

月:年金収入 □万円 + その他の収入 □万円 = 合計 □万円

支出

月:基本生活費 □万円 + その他の支出 □万円 = 合計 □万円

◆現状の金融資産の確認

資産

預貯金 □万円 + 生命保険等 □万円 + 株式等 □万円 = 合計 □万円

-